Por volta da década de 1870 começou em Pernambuco um processo importante de transformação no parque agro-açucareiro. Em resumo, tratou-se do incremento de novas tecnologias que visavam o aumento da produção, a exemplo do motor a vapor, de trilhos de ferro ligando o canavial ao engenho, de novos modelos de fornalhas, mais econômicas e eficientes, de novos arranjos de trabalho que não fosse somente o escravo, etc.

No entanto, isso não se deu de modo homogêneo em todo o Estado. Pelo contrário, aconteceu pontualmente em alguns engenhos situados nos arredores de Recife e, sobretudo na Mata Sul. Parte esmagadora da Zona da Mata, que era a região produtora de açúcar, permaneceu banguê, ou seja, com métodos e processos técnicos, com sistemas de trabalho e, principalmente, com uma dada ordem socioeconômica ainda herdada da Colônia.

O que teria impedido, naquele momento, de todo o parque agro-açucareiro se industrializar? Por que as demais localidades da zona canavieira não incrementaram as novas tecnologias, aumentando, portanto, a produtividade? Longe de somente um problema de falta de capital, o que falou mais forte foi uma mentalidade, a mentalidade banguê.

Por mentalidade entendemos os costumes, as tradições, as crenças, maneiras de pensar e agir no mundo que caracterizam, em certa medida, um grupo social específico. A mentalidade é uma espécie de “personalidade social”, uma vez que representaria todo o conjunto de ações de homens e mulheres. Dito isto, é preciso ainda levar em consideração que a mentalidade não é dada a priori, ou seja, ela é fruto de um processo histórico e, como tal, não é um objeto fixo, já dado, não problemático.

No Brasil do século XIX, a base constituinte e elementar da mentalidade nacional foi a escravidão. A escravidão não só como força de trabalho, mas principalmente como a instituição que moldou gestos, formas de agir e não agir, que influenciou modelos de família e de Estado. Nas palavras de Joaquim Nabuco: “o caráter secular da escravidão brasileira havia afetado profundamente, em sua organização mais íntima, a cultura e as demais instituições da formação social brasileira”.

A mentalidade senhorial escravista, ou a mentalidade banguê, atuante na segunda metade do século XIX em Goiana, não dava margens para novos empreendimentos e se constitui como fator circunstancial para uma “modernização sem grandes mudanças”.

Na Zona da Mata Norte, por exemplo, os ganhos obtidos pelos senhores durante as décadas de 1850 e 1860, período em que se constata um aumento significativo da produção de açúcar, ao invés de serem utilizados na aquisição de novos maquinários, de novos arranjos produtivos, foram, ao contrário, revertidos na compra de novos escravizados, sobretudo depois de 1856, ano em que a choelera morbus dizimou uma parte importante da escravaria de toda a região.

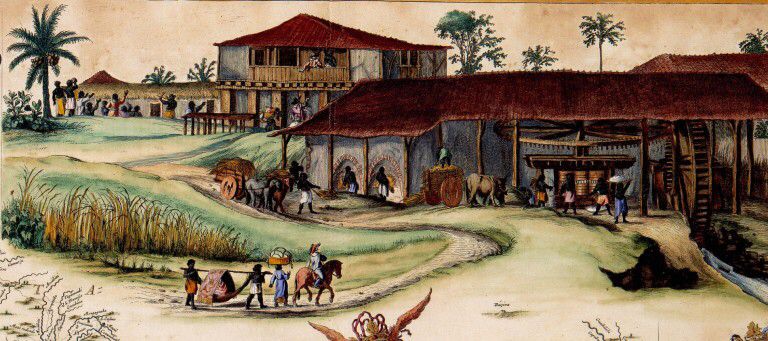

Os principais produtores de açúcar da Mata Norte não estiveram interessados em mudanças, muitos encarando a questão das novas tecnologias com deboche e desdém. Imperou-se, portanto, a vida rústica do banguê: com trapiches de madeira movidos por animais, com fornalhas que tragavam as matas ao redor e com mão de obra escravizada até onde foi possível. O banguê era a cor local, o símbolo maior de toda a região: velhos engenhos com seus senhores gordos se balançando na sombra dos alpendres.

Esse tipo de mentalidade que incidia não só no modelo de produção, mas também em várias instâncias da vida em sociedade, refletindo nas formas de ver e agir no mundo, permaneceu mesmo depois da abolição. O mandonismo, a incapacidade de separar o público do privado, o familismo latente, a mania inconsequente de não encarar os problemas de frente, perdurou por todo o século XX e até hoje se faz sentir.

Exemplo maior disso é a situação em que nós vivemos hoje no que tange à política e o futuro de Goiana. Como sabemos depois da instalação de grandes indústrias, a cidade alcançou um patamar econômico que sugiro ser o mais importante deste século XXI. Dos 181 municípios de Pernambuco, Goiana aparece entre os cinco com maior arrecadação. Chegando, inclusive, a ficar na frente de cidades com porte, estrutura e população significativamente maior, como Olinda, Petrolina e Caruaru.

A partir do momento que levamos isso em consideração, a pergunta natural, diante da realidade goianense, é: como pode isso, Goiana com tanto dinheiro, e ainda assim numa situação como essa? Qualquer pessoa que nos visite logo de cara fica com a impressão de que a cidade parou no tempo. E, de fato, falta muita coisa para se igualar a cidades de peso que, contraditoriamente, estão abaixo de nós no quesito arrecadação.

Conversando sobre isso com um amigo jornalista ele retrucou: há uma diferença importante em relação a essas cidades. Goiana só chegou a essa posição há pouco tempo, enquanto que as cidades supracitadas já tinham um peso econômico e de estrutura muito antes. De fato, ele está certo. Contudo, o que mais agonia a gente, não é nem esse esclarecimento um tanto apaziguador, se é que podemos dizer. Mas, a inexistência de um planejamento.

Não sabemos para onde estamos indo. Há um profundo desconhecimento do que queremos ser. Que adiante está entre as cinco maiores arrecadações do estado se não sabemos como lidar com isso? O que será daqui para frente? O que queremos ser daqui para frente? São perguntas que ainda não foram respondidas, e nem sequer um esboço foi oferecido pelas autoridades constituídas. A impressão é que estamos à deriva, sem rumo, sem direção alguma. Estaremos fadados a permanecer na estagnação provinciana de sempre?

O amigo jornalista retrucou mais uma vez: lembremos que de um tempo para cá tivemos melhoras importantes. Coisas que nunca tinha visto em Goiana estão acontecendo. No entanto, ele há de concordar comigo que é muito pouco. É extremamente insuficiente diante da posição que Goiana hoje ocupa. Como historiador que sou não posso pensar em tudo isso sem fazer as relações necessárias. Creio imensamente que essa falta de rumo é fruto da mentalidade que ainda incide sobre nós há pelo menos duzentos anos.

Ou seja, estamos falando da falta de compromisso com a coisa pública e a supervalorização dos interesses privados; a irrelevância atribuída às participações populares nas decisões estratégicas do município; o mandonismo como símbolo de governança; o falar alto ou a utilização da expressão ultrapassada: “sabe com quem está falando”; a mediocridade como sinal de excelência; o amadorismo como pré-requisito para cargos em comissão; o preenchimento de pessoas na máquina pública ligado aos acertos de conta derivados de conchavos políticos, entre outros pontos. Decerto, ainda somos, na essência, banguê.

Caso continue assim, ficaremos a deriva para sempre. Não tenho dúvidas que será muito difícil mudar, mas creio que não é impossível. Talvez precisaremos de uma segunda abolição. De uma abolição que coloque em xeque essa mentalidade que ainda nos governa. Ou Goiana encara o novo milênio, ou permanecerá banguê. É isso que queremos?

*O texto não define, necessariamente, a opinião do Radar Político365