Eu não sei se vocês sabem, mas em novembro de 1831, em meio a toda confusão causada pela abdicação de Pedro I, o parlamento brasileiro, sob a liderança da Regência Trina, aprovou uma lei que proibia o comércio de africanos escravizados para o Brasil. Seu Art. 1º dizia que todos os escravos que entrassem no território ou portos, vindos de fora, ficavam livres. E, no segundo artigo, dizia que aos importadores incorreriam penas, sendo concebidos por importadores: o comandante, mestre, contramestre, etc., além de todos os interessados na negociação, e todos os que cientemente se envolveram nela.

Chamada de lei para inglês ver, como já sugere o nome, ela não surtiu muito efeito. Embora num primeiro momento os traficantes ficassem receosos, o que atingiu diretamente no número de africanos desembarcados, não demorou para que a retomada desse tipo comércio se desse de vento em popa e, pasmem, debaixo da vista das autoridades. Após quatro anos de promulgada, apenas, debateu-se no Senado seu fim.

Ocorre que, como era de se esperar, com a proibição os antigos portos das principais cidades do Império foram descartados pelos traficantes. Em Pernambuco, por exemplo, no intuito de fugirem de certas autoridades repressivas, os traficantes passaram a utilizar o litoral norte e sul para atividade ilegal. Pois bem, todo o conglomerado portuário da região costeira da então comarca de Goiana foi utilizado pelos contrabandistas para desembarcar centenas de milhares de africanos.

Talvez o melhor relato de que temos notícia sobre esses desembarques seja o de Camilo, o menino congolês que chegou a Goiana quando tinha mais ou menos sete anos. Quarenta anos depois, por meio de uma ação judicial de liberdade, Camilo recontava, certamente por mais uma vez, a sua história. Disse que não se lembrava do nome da embarcação em que atravessou o atlântico, mas afirmou que fez o desembarque na praia de Atapuz por volta da meia noite junto com 90 malungos, isto é: seus companheiros de viagem, e dali foram levados ao engenho Itapirema do Major Paulino, onde foram colocados na casa de purgar.

Conforme os dias foram passando, pequenos grupos saíram para seus destinos. Camilo saiu junto com quatro malungos para um sobrado em Goiana de um comerciante português, onde foi batizado por um padre branco. Depois seguiu para um engenho em Itambé, à época freguesia da comarca de Goiana, onde viveu por toda a sua vida, até a década de 1870, momento em que entrou com uma ação na justiça requerendo a liberdade, tendo em vista que teria ele chegado depois da lei de 1831 e, como dizia o seu Art. 1º: todos os escravos que entrassem no território ou portos, vindos de fora, ficariam livres.

Camilo não conseguiu o que queria, pelo menos nessa ação judicial. No processo, a parte acusada sustentou que ele não chegou depois da lei e, por isso, não teria direito a liberdade baseada no que dizia a lei de 1831. O juiz concordou. Mesmo assim, embora não tenha conquistado a tão sonhada liberdade, deixou ao menos indícios interessantes de como as elites locais agiam dentro da ilegalidade.

Para quem não conhece o tal do Major Paulino, referido por Camilo, trata-se de Francisco de Paula Cavalcanti Lacerda, proprietário do engenho Itapirema de Baixo, situado nas imediações de onde hoje é a comunidade do Bú. Major Paulino, o senhor traficante, era o líder do partido conservador em Goiana na conturbada década de 1840. Foi figura de destaque no meio político justamente no período em que o tráfico em Pernambuco ganhou volume. O seu palacete na rua do livramento era a sede do “Clube de Itapirema”, onde se reunia a nata do partido, como por exemplo, Nabuco de Araújo, pai de Joaquim Nabuco, que chegou a ser Ministro da Justiça do Império.

É claro que a participação do Major Paulino no contrabando não ia passar ilesa pela lente voraz da oposição que, diga-se de passagem, também participava do contrabando. Em 1843 publicou-se uma denúncia de que o senhor de Itapirema esperava outro navio de escravos. Em 1845, diante de uma desavença de Paulino com o delegado local, disparava outro jornal da oposição: a raiz da desavença era que o delegado não apoiava o contrabando de escravos e pau-brasil realizado pelo Major.

Eu sei que tudo isso pode até não fazer sentido para tu leitor, ou leitora. É compreensível e não se sinta incapaz. Depois dos devidos esclarecimentos, espero que agora fique mais claro o teor da questão.

Veja, por exemplo, o que disse o historiador João José Reis. Este autor sustenta que o desembarque ilegal de africanos e a participação ativa da elite brasileira representaram “uma tragédia moral de grandes proporções”. Isso porque o “cinismo oficial que a cercou ao longo de mais de cinquenta anos fundamentais para nossa formação enquanto nação” imperou também na formação das nossas instituições. A historiadora Beatriz Mamigoniam, no mesmo sentido, lembrou que “nenhuma análise da construção do Estado nacional brasileiro e de sua ordem jurídica pode mais desconsiderar a extensão e a gravidade da ilegalidade associada ao tráfico de escravos”.

É que o resultado disso tudo, além de centenas de milhares de africanos escravizados ilegalmente, foi, segundo Hebe Mattos, outra historiadora de peso, a formação de um ethos senhorial arregimentado pela hipocrisia enquanto cultura política. Em outras palavras, agir dentro da ilegalidade, no que tange à entrada maciça e ilegal de africanos escravizados, tornou-se um tipo de comportamento padrão que impulsionou a máquina de apadrinhamento e suborno entre as elites e autoridades locais.

Ora, ora, a elite política e econômica de Goiana não só foi conivente, mas operou sistematicamente no comércio ilegal de escravizados, cooptando autoridades para agir conforme seus interesses e corrompendo as instituições em prol da obtenção, ao arrepio da lei, de novas levas de africanos e, certamente, de boas somas de dinheiro.

Não tenhamos dúvidas que isso influenciou essa mania danada de nossas autoridades estarem sempre inclinadas a agirem dentro da ilegalidade, seja no que for: desde a compra de votos, a um salário dividido de cargo comissionado, uma licitação mal elaborada, ou quem sabe uma praça qualquer superfaturada. Sem contar do mandonismo local ou a ideia de que gerir uma prefeitura seja por meio da supervalorização de assuntos privados, entre outros pontos.

O que talvez seja mais sintomático nisso tudo é a forma como essas histórias foram colocadas para debaixo do tapete, não só em Goiana, mas em todo o Brasil. Primeiro que as mais altas autoridades do país, à época, não encararam o problema de frente. Ao contrário, preferiram subterfugir, criando modos de silenciar e de não ver o problema. Silenciar e não ver foi, decerto, um comportamento geral das autoridades brasileiras para lidar com a questão do tráfico ilegal e todas as suas consequências.

Isso refletiu, sem dúvidas, na escrita da história da escravidão em Goiana. Diante do que temos como “história oficial” – feita no século XX por uma elite local que tomou para si o ofício de contar nosso passado -, depois de lê-la, a impressão é que esses escravizados fazem parte, apenas, de um passado distante que, diga-se de passagem, nada tem a ver com o nosso presente, ou com a forma com que agimos, pensamos, etc., no presente. O passado aí é um folclore cheio de caricaturas, um rascunho tosco de memórias de outrora que de tão distantes, nada nos afeta. Escandaloso engano.

Tudo isso teve reflexo, por exemplo, nos lugares de memória de Goiana que, aliás, não são muitos. Nunca, absolutamente nunca, desde a criação da República e da posse do primeiro prefeito desta cidade, monumentos/lugares de memória foram criados pelas autoridades ou, quem sabe, pelas elites “guardiãs da memória histórica”, para salvaguardar a história dos africanos e seus descendentes em Goiana, ou quem sabe, e aqui faço uso explícito de uma ironia, da participação das elites no contrabando.

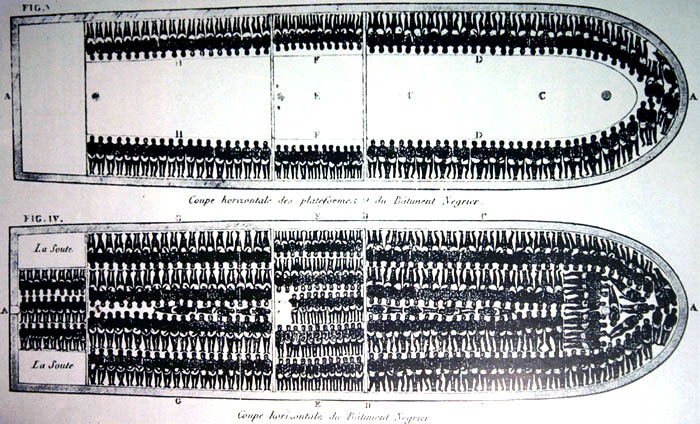

Qualquer pessoa que visite Goiana não terá contato com nenhum símbolo contido em sua paisagem que conte essas histórias. E mais que isso, nem mesmo a própria população têm acesso a essas referências. Fato é que nós goianenses, desde muito tempo, crescemos desprovidos de um conhecimento sobre a história dos africanos e seus descendentes que aqui chegaram acorrentados em navios, sobretudo no sentido de que essa história – ou seja, as suas contribuições nos múltiplos aspectos: sociais, culturais e econômicos -, é, com toda certeza, elementar e circunstancial para conhecermos sobre nós mesmos.

Na verdade, a participação desses indivíduos na formação da nossa sociedade foi condicionada apenas a certas manifestações como sendo de “preto” ou, quem sabe, tendo raízes no longínquo tempo da escravidão. Isto é: foi estabelecida uma distância desses eventos para que suas consequências não fossem identificadas, ou para que elas não tivessem importância no que diz respeito à compreensão do nosso presente.

Para termos uma ideia do desleixo com essa memória, existe uma igreja na cidade denominada de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tanto se fala que era destinada aos escravos e pretos livres e libertos. Contudo, não há nada que possa nos informar a respeito de que ali, durante o século XIX, os centro-africanos de origem bantu encenavam seus autos do congo e coroavam seus reis e rainhas. Ou seja, a referência de “igreja dos pretos” se dissolve muito facilmente ante a falta de interesse institucional de informar.

E esse não é o único exemplo. Veja que não há absolutamente nada que indique que às margens do antigo porto, na tradicional comunidade do Baldo do Rio, temos reis coroados que fazem parte da manifestação cultural intitulada de Pretinhas de Congo que, apesar de sua criação datar da década de 1930, não podem ser dissociadas de uma gramática cultural bantu (re) construída, sobretudo no século XIX.

Não há também nada que indique a um visitante, e, sobretudo a população de Goiana no geral, que perto de Carne de Vaca existe uma comunidade quilombola, remanescente do quilombo de Catucá que, em meados da primeira metade do século XIX, resistiu como pôde. Ou que em Goiana existe uma das maiores, se não a maior, concentração de terreiros da Mata Norte de Pernambuco.

Parece-me, ainda que suscetível a equívocos, que essas questões são consequências dos atos de uma elite econômica e política escravista local que criou, desde o século XIX a meados do século passado, chegando ao nosso presente, um modus operandi que é, por sua vez, resultado de um caráter senhorial sempre inclinado a agir dentro da ilegalidade. Noutro sentido, inclinado a apagar essas memórias ou, quem sabe, torná-las tão distantes para que assim seja fácil construir uma atmosfera falsa de que não possuem efeito no nosso presente. Isso pode explicar, pelo menos em parte, tal apagamento, intencional ou não, da história e da memória de africanos e seus descendentes que contribuíram com a formação de nossa sociedade.

Como mudaremos essa realidade? Bem, isso aí já é outra questão. Outro texto, portanto.